De la Révolution helvétique à la Constitution de 1848

Le Nouveau Genevois vous présente, en deux parties, l’histoire du PLR Suisse. Ce premier volet de l’histoire de notre parti retrace les origines du PLR Suisse, de la révolution helvétique de 1798 à la Constitution de 1848. Inspirés par les lumières, les Radicaux transforment une Suisse divisée en un état moderne, conciliant unité nationale et respect des cantons. Ce chapitre met en lumière leur vision audacieuse et leur détèrmination à bâtir les fondations de la Suisse contemporaine.

Une Suisse en quête d’unité : Entre divisions et aspirations

Au début du XIXe siècle, la Suisse est un territoire fragmenté, composé des XIII cantons souverains et d’une multitude de bailliages et territoires sujets. Les différences économiques, religieuses et politiques entre cantons — qu’ils soient urbains ou ruraux, catholiques ou protestants — rendent la coordination politique difficile. Cette mosaïque, bien qu’étayant une résilience locale, limite les réformes à grande échelle nécessaires à la modernisation du pays.

Les révolutions américaine et française, avec leurs principes de liberté, d’égalité et de souveraineté populaire, éveillent cependant les esprits suisses. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) résonne jusque dans les vallées helvétiques, influençant les intellectuels des cantons ouverts au commerce et aux échanges. Ces idées progressistes préparent le terrain pour les bouleversements à venir.

En 1798, les troupes françaises imposent la Révolution helvétique, balayant les structures féodales et instaurant la République helvétique. Bien que centralisée et inspirée du modèle français, cette république est mal acceptée dans de nombreux cantons, notamment ruraux, qui rejettent la perte de leurs autonomies locales. L’Acte de Médiation de 1803, imposé par Napoléon, rétablit une Confédération décentralisée, permettant un retour à la souveraineté cantonale. Néanmoins, les idées de liberté et d’égalité continuent de s’ancrer dans une nouvelle génération.

Les années 1830 : L’émergence du radicalisme

Dans les années 1830, une vague de révolutions libérales secoue l’Europe. En Suisse, cette période est marquée par un élan réformateur porté par la bourgeoisie éclairée. Influencés par les principes des Lumières et des révolutions étrangères, ces réformateurs militent pour une Suisse modernisée, fondée sur la liberté, l’égalité et la participation populaire.

Le mouvement de la Régénération (amorcé dans les années 1830) pousse une dizaine de cantons à réviser leurs constitutions dans un sens libéral, consacrant les principes de la souveraineté populaire, de la démocratie représentative et de l’égalité entre villes et campagnes.

Les radicaux, porte-voix de ces idéaux, se distinguent rapidement par leur volonté d’agir sur l’ensemble du territoire suisse. Leur ambition ne se limite pas à des réformes locales mais vise une transformation systémique, conciliant les aspirations fédérales avec les valeurs républicaines. Les radicaux conçoivent une vision où la souveraineté populaire, le progrès économique et la justice sociale se conjuguent pour façonner un État moderne.

Genève, carrefour intellectuel, est un terreau fertile pour les idées républicaines. James Fazy s’impose comme une figure clé du radicalisme. Par ses écrits incisifs dans le Journal de Genève, il dénonce les privilèges aristocratiques, plaide pour la démocratisation des institutions et milite pour une séparation rigoureuse de l’Église et de l’État.

L’Association nationale suisse, créée en 1835, marque une étape importante dans le processus de modernisation et d’unification du pays. Elle devient un organe pour coordonner les efforts des réformateurs dans plusieurs cantons. Cette organisation préfigure les luttes qui aboutiront à la création d’un État fédéral.

1840-1847 : Les scissions du libéralisme

Dans les années 1840, le libéralisme politique se scinde en deux camps. Les libéraux, attachés au fédéralisme et à la défense des libertés individuelles, s’opposent aux radicaux, partisans d’un État fédéral fort et de l’affirmation des droits populaires. Ces divergences reflètent des tensions économiques et sociales, les radicaux étant particulièrement influents dans les cantons réformés et les plus industrialisés. Ces conflits de vision annoncent la lutte qui culminera avec la dernière guerre civile sur le sol suisse.

« Genève, carrefour intellectuel est un terreau fertile pour les idées républicaines. »

Le Sonderbund et la lutte pour l’unité nationale

Malgré les avancées progressistes, une vive opposition émerge dans les cantons catholiques conservateurs, inquiets des mesures laïques et centralisatrices portées par les radicaux. En 1845, ils forment le Sonderbund, une alliance défensive qui exacerbe les tensions au sein de la Confédération. En 1847, la guerre civile qui en découle oppose les forces fédérales, dirigées par le général Guillaume-Henri Dufour, aux troupes du Sonderbund. Dufour adopte une stratégie mesurée, évitant des pertes humaines massives et réussissant à préserver l’unité nationale. Cette victoire ouvre la voie à une refonte des institutions, réalisée dans un esprit de conciliation entre autonomie cantonale et unité nationale. Les radicaux saisissent cette opportunité pour concrétiser leur vision d’un État fédéral moderne.

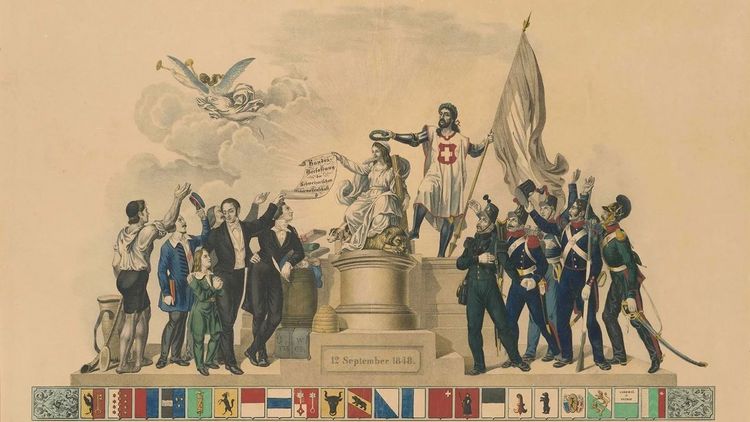

1848 : Une Constitution pour une nouvelle Suisse

L’adoption de la Constitution fédérale en 1848 marque un tournant décisif dans l’histoire. Inspirée par les modèles américain et français, elle établit un État fédéral moderne, conciliant unité nationale et respect des particularismes cantonaux. Les radicaux, fers de lance de cette transformation, inscrivent leurs principes fondamentaux dans ce texte : souveraineté populaire, égalité devant la loi et libertés fondamentales. Ce moment historique consacre également leur hégémonie politique, avec une majorité solide au sein des Chambres fédérales et la composition du premier Conseil fédéral, composé intégralement de radicaux tels que Jonas Furrer et Henri Druey, figures emblématiques du mouvement. En conjuguant pragmatisme et ambition, les radicaux posent ainsi les bases d’une démocratie stable et progressiste, qui guidera la Suisse vers la modernité tout en assurant sa pérennité.

Conclusion : 1848, le point de départ d’une Suisse moderne

De la Révolution helvétique à la Constitution de 1848, les radicaux ont joué un rôle central dans la transformation de la Suisse. Avec la Constitution fédérale, le pays entre dans une nouvelle ère. Ce document n’est pas seulement une base juridique, mais l’expression d’une ambition collective : celle d’une Suisse unifiée et solidaire. Cet héritage, construit par les radicaux, perdure, faisant de 1848 une année charnière pour l’histoire suisse et un modèle de stabilité et de résilience pour le monde entier.