Ils ne sont pas des slogans. Ils sont une manière de penser la société, de concevoir le rôle de l’État, et d’affirmer la place de chacun dans la communauté. À travers cette série d’articles, nous vous proposons d’interroger ces valeurs. D’en explorer le sens, la portée, les exigences. Et de montrer pourquoi elles restent, aujourd’hui encore, au cœur de l’engagement libéral-radical. Car défendre des valeurs, ce n’est pas les afficher ; c’est les comprendre, les faire vivre et les assumer pleinement.

La liberté

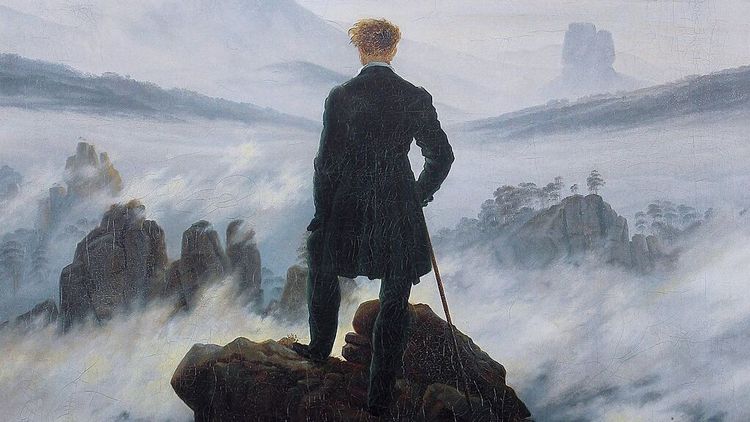

Il y a des mots que l’on croit connaître tant on les entend. Des mots nobles, usés par le temps mais toujours vifs dans les cœurs. Parmi eux, la liberté trône au sommet.

Mais à force d’être invoquée par tous, à gauche comme à droite, dans la rue comme à la tribune, elle risque de perdre son sens. Pourtant, pour nous, libéraux-radicaux, elle n’est pas une simple banderole idéologique.

Elle est le socle fondateur de notre engagement, notre boussole en politique, notre héritage et notre horizon.

Un enracinement dans l’histoire suisse

Un héritage ancien, profondément enraciné dans l’histoire suisse. Car la liberté, dans notre pays, est d’abord née au pluriel. À l’époque médiévale, on parlait des libertés : privilèges, exemptions, droits particuliers accordés à des villes, des communautés ou des individus. Dans les vallées alpines, la liberté signifiait d’abord l’absence de servitude, le statut d’homme libre, affranchi des liens féodaux. Cette conquête progressive de la liberté personnelle — par des rachats, des alliances, des résistances — a façonné l’identité des populations suisses bien avant l’apparition de l’État moderne.

Dès le XVe siècle, les Confédérés se sont eux-mêmes pensés comme un peuple libre, héritier d’une liberté originelle, antérieure à la domination seigneuriale. Cette idée devint le cœur de leur identité politique : une liberté non pas concédée par un souverain, mais revendiquée comme un droit naturel, presque instinctif.

Au XVIIIe siècle, avec les Lumières, cette conception s’approfondit encore. Sous l’influence des idées venues de France ou des États-Unis naissants, la liberté devient un droit individuel, universel, inaliénable. La Suisse, perçue comme une terre de liberté par les voyageurs européens, incarne alors ce modèle : celui d’une société où la liberté n’est pas un luxe réservé aux élites, mais une condition d’existence pour tous.

Ce mouvement trouva son aboutissement au XIXe siècle, avec la naissance de l’État fédéral. La Constitution de 1848, puis sa révision en 1874, garantissent les principales libertés modernes : liberté de conscience, de presse, d’association, d’établissement. La liberté cesse alors d’être seulement un héritage historique : elle devient un principe juridique, un socle constitutionnel.

« La liberté est le socle fondateur de notre engagement, notre boussole en politique, notre héritage et notre horizon. »

Un catalogue de libertés qui s’enrichit

Mais l’histoire de la liberté en Suisse ne s’arrête pas là. Tout au long du XXe siècle, le catalogue des libertés s’enrichit :

liberté syndicale, liberté des médias, liberté scientifique, droit au mariage civil. Et à partir de la fin du XXe siècle, la liberté prend aussi un visage social : garantir à chacun les conditions d’en bénéficier réellement, quelles que soient ses origines ou sa condition. C’est cette liberté concrète qui a permis l’émancipation des citoyens, la naissance d’une société civile forte et l’émergence d’un État moderne.

Car la liberté, ce n’est pas faire ce qu’on veut. Ce n’est pas l’absence de règles ni le règne de l’individualisme. C’est la possibilité d’agir, de créer, d’entreprendre, de choisir sa vie — dans le respect de celle des autres.

C’est aussi la liberté de s’associer, de s’engager collectivement, de créer une entreprise, une association, un syndicat, un club sportif ou un mouvement culturel. Toutes ces libertés, souvent invisibles dans le quotidien, structurent pourtant notre vie sociale et notre capacité à agir ensemble.

La liberté mise à mal

Mais aujourd’hui, cette liberté est mise à mal de manière plus subtile. Par la complexité administrative qui décourage les entrepreneurs. Par la fiscalité étouffante qui bride l’initiative. Par les discours simplistes qui opposent sécurité et liberté, égalité et responsabilité.

Qui n’a jamais renoncé à créer sa petite entreprise devant les formulaires interminables ? Qui ne s’est jamais senti découragé face aux obstacles bureaucratiques pour organiser un événement dans son quartier ou monter un projet associatif ? Ces exemples montrent que la liberté se défend aussi là, dans les détails du quotidien.

Un combat toujours d’actualité

Notre combat est donc toujours d’actualité : rappeler que la liberté n’est pas l’ennemie de la solidarité, mais sa condition.

En défendant la baisse d’impôts, nous défendons la liberté de disposer du fruit de son travail. En soutenant la transparence de l’État, nous défendons la liberté des citoyens face à l’arbitraire. En promouvant la formation, l’innovation, l’ouverture au monde, nous défendons la liberté de penser, d’innover, d’espérer.

À l’heure où la tentation du contrôle, de l’hyper-réglementation ou de la censure refait surface, nous devons redire avec clarté que la liberté est une force, pas une menace. Elle n’est pas une faveur accordée par l’État, mais un droit fondamental, à préserver avec discernement et courage.

La liberté n’est pas un simple principe affiché, mais le fondement concret d’une Suisse où chacun peut s’exprimer, entreprendre et vivre selon ses convictions, dans le respect des autres et de la loi.

Et c’est pour cela que nous nous engageons. Car défendre la liberté n’est pas une posture de principe, c’est une exigence morale, une vigilance quotidienne, et une manière responsable de penser l’avenir.